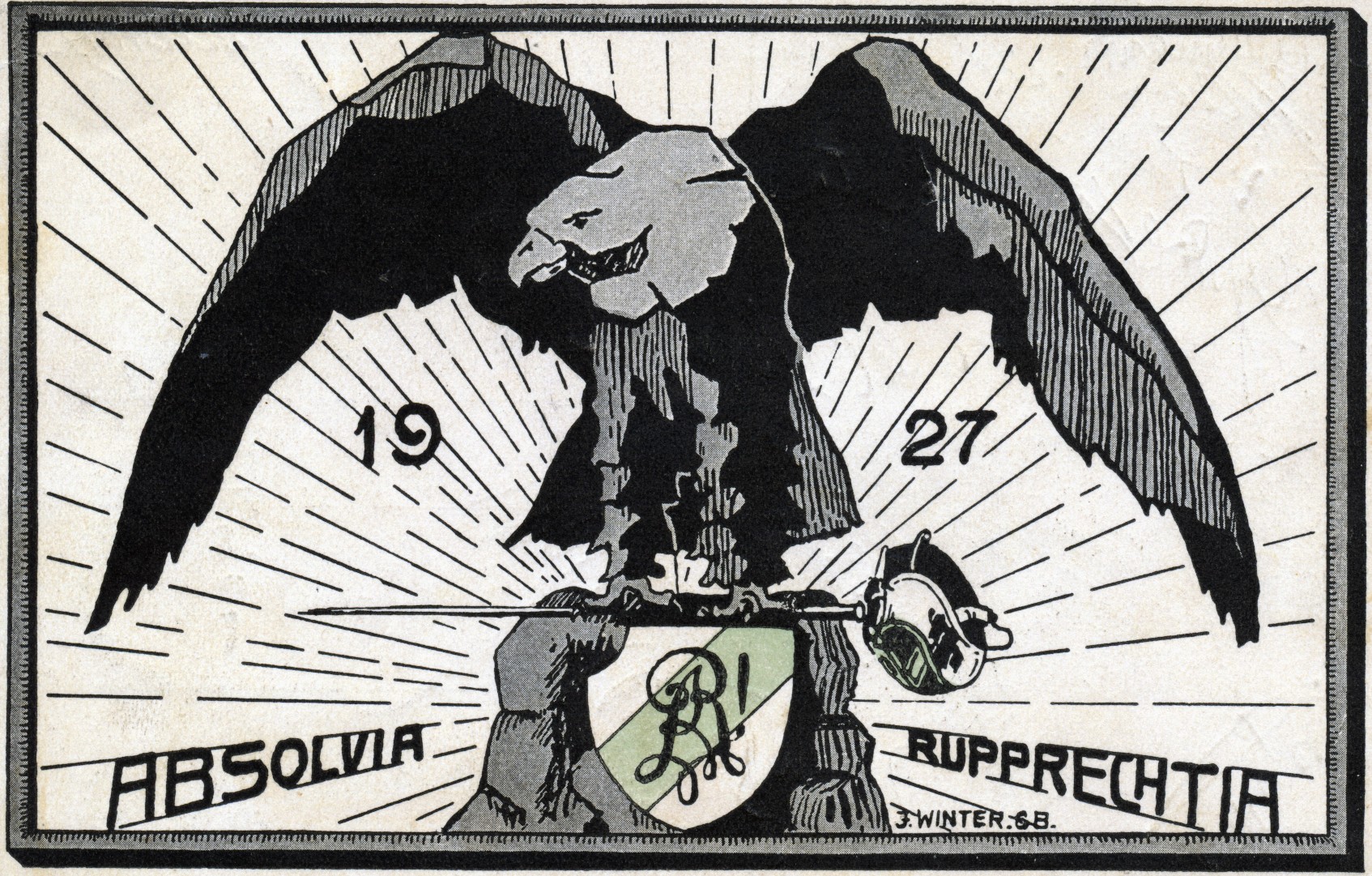

Die Münchener Verbindung Rupprechtia

Gründung im Jahr 1916

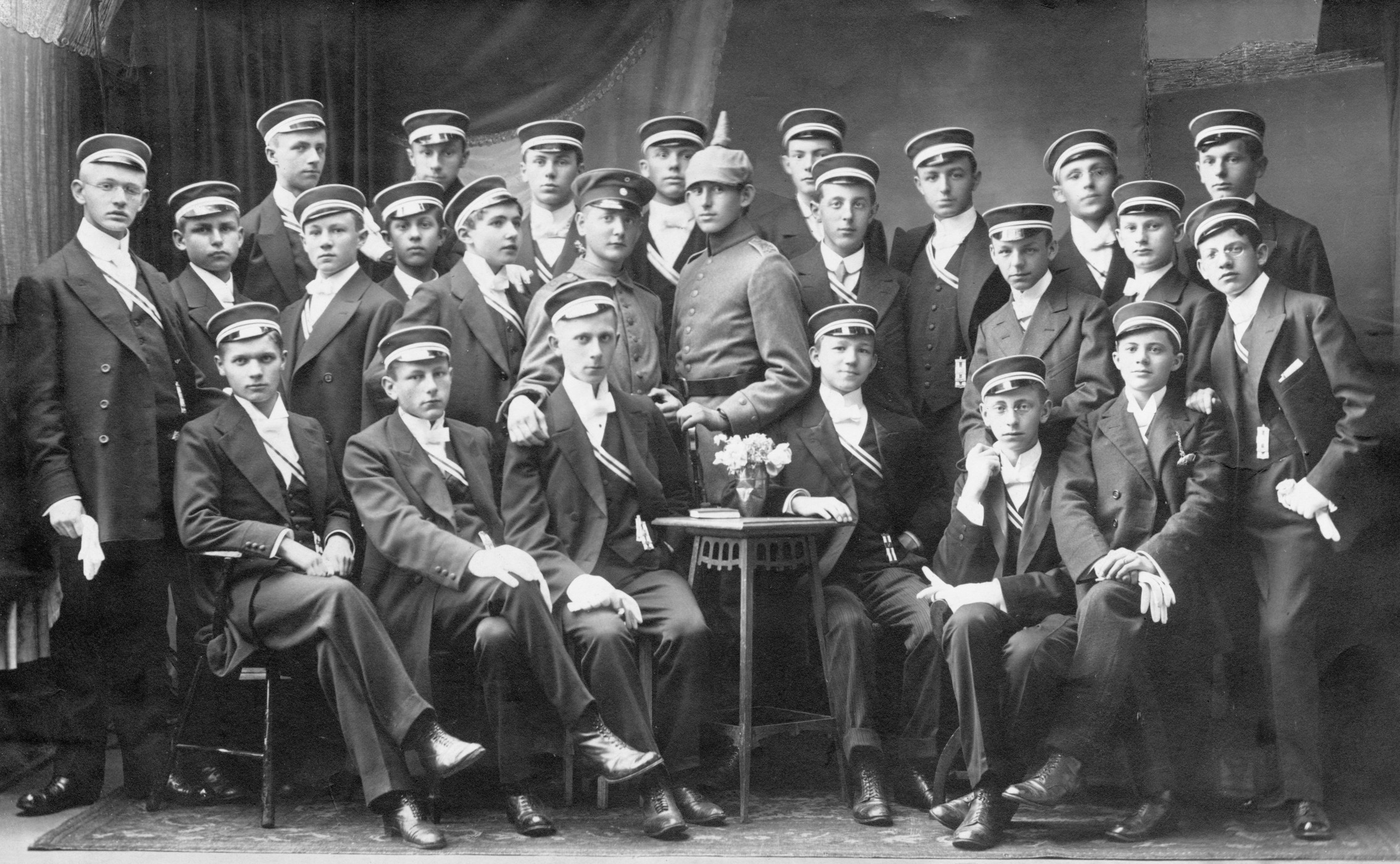

München 1916. Die Absolventen der kgl.

Rupprecht-Kreisrealschule saßen in bierseliger Laune beisammen,

das weiß-grün-weiße Absolvia-Band um die Brust, die roten

Schülermützen keck aufs Haupt gedrückt. Man freute sich, daß

die elende Paukerei endlich vorbei war, und man war wohl auch ein

wenig traurig, die Freunde langer Schuljahre für immer aus den

Augen zu verlieren.

In dieser Stimmung wohl wurde die Idee geboren, sich an einem

studentlichen Stammtisch auch weiterhin zu treffen. Ein Name war

rasch gefunden: "Absolvia-Vereinigung Feuchtes Eck".

Man entwarf einen Zirkel (Zeichen der Verbindung, das hinter dem

Namen gesetzt wird), der das F.E. des Vereinsnamens enthielt.

Ein Tagebucheintrag aus dem Jahre 1917

schildert diesen Stammtisch: "Zum ersten Mal nach 5 1/2

Monaten schlich ich wieder die berüchtigte Treppe zum Burghof

hinan. Endlich sollte ich wieder den bedeutenden Blick um die

linke Ecke tun können...! Ich war nicht enttäuscht. Ich fand

sie aufrecht, sieben an der Zahl."

Aber auch die Absolventen des Jahrgangs 1917 beschlossen, die

jahrelange Schulfreundschaft weiterzupflegen und sich

regelmäßig im Turmzimmer der Löwenbrauerei zu treffen.

Die 1916er aus dem "Burghof" bekamen Wind von der neuen

Vereinigung und schickten eine Abordnung ins

"Turmzimmer".

Ein Gegenbesuch erfolgte im Burghof bei den "bemoosten

Häuptern".

In einigen folgenden Treffen kristallisierte sich der Gedanke an

eine Vereinigung aller Absolventen der Rupprecht-Schule heraus.

Am 8. November 1917 fand die erste gemeinsame Veranstaltung der

beiden Jahrgänge statt.

In der Chronik liest man:

"Mit dem heutigen Tag, besser gesagt Abend, setzt offiziell

für die Rupprechtia eine neue Ära ein. Die Absolventen des

alten Kastens kgl. Rupprecht-Kreis-Realschule von 1916 und 1917

haben sich vereinigt und bilden eine Corona, die Verbindung

"Absolvia Rupprechtia", Farben sind weiß-gold-weiß,

neuer Zirkel !"

Die Mitgliederzahl hatte sich mit einem Schlag von etwa 15 auf

etwa 27 erhöht.

Die Form des reinen Stammtisches war schon vor dieser Fusion

verlassen worden, man arrangierte Tanzveranstaltungen, schlug

Kneipen und feierte das 1. Stiftungsfest.

Die Aktivitäten und die Häufigkeit der

Zusammenkünfte sind heute kaum mehr vorstellbar.

Jeden 2. Samstag Offizium, jeden Sonntag

gemütliche Unterhaltung oder Ausflüge, jeden Mittwoch

Zusammenkünfte. Dazwischen gestreut zahlreiche

"Damenkneipen", Sylfesterfeier, Nikolauskneipe,

Stiftungsfest und Faschingsbälle.

Inzwischen waren eine Reihe von Rupprechten in den Krieg gezogen,

die ersten bereits gefallen "für Kaiser und Reich".

Im "Bürgerstüberl" in der Ysenburgstraße am

Rotkreuzplatz fand die Verbindung von 1918 bis 1983 eine

ständige Bleibe. 1983 erfolgte der erste Umzug in die

"Gartenlaube", Blutenburgstraße. Weitere Stationen

waren das "Schwabinger Bräu" in der Leopoldstraße und

der "Großwirt" in der Winthirstraße. Heute ist die

Konstante das "Ewige Licht" in der Arnulfstraße 214a

in der Nähe vom Steubenplatz.

Im Jahr 1918 kam das Verbindungsleben fast

ganz zum Erliegen, die meisten Rupprechten waren an der Front, 5

von ihnen kehrten nicht zurück.

Ende 1918 kamen die Rupprechten nach und nach in die Heimat

zurück, das Bundes- und Farbenleben nahm einen gewaltigen

Aufschwung.

Um die ungeheure Kreativität der damaligen Rupprechten

aufzuzeigen, sei hier ein Auszug aus dem Festprogramm der

Veranstaltung Rupprechtias im Kreuzbräu vom 09.03.1919

vorgestellt:

1. "König Karl Marsch" (gespielt

vom 20(!)-köpfigen Hausorchester)

2. Begrüßungsrede

3. "Bajazzo"-Lied (Gesang, begleitet am Flügel)

4. Gavotte (Tanzeinlage)

5. "Kalif von Bagdad", Ouvertüre (Hausorchester)

6. "Nachtstimmung", ein symphonisches Tongemälde

"Ballade", ein Melodram

(2 Kompositionen eines Rupprechten, Rezitation mit Begleitung am

Flügel)

.

.

9. Damenrede

10. "Schmetterlinge" (Ein selbstverfaßtes Lustspiel in

1 Akt)

Es folgten weiterhin, neben musikalischen

Darbietungen, der Zweiakter "Der kranke Mann", ein

Elfentanz, eine Walzervorführung und ein vielbejubelter

Schleiertanz.

Nach dem offiziellen Schluß folgten "Brettlgedichte",

eine frei improvisierte Duo-Szene, ein spontanes Violin-Solo und

Stehgreif-G'stanzln auf die Anwesenden.

Der Erfolg des Abends muß ungeheuer gewesen sein.

Doch zurück zur Geschichte des Bundes.

1919 wurden die Verbindungsfarben weiß-gold-weiß in die noch

heute bestehenden weiß-gold-rot abgeändert, kurz darauf

entstand aus dem bisherigen Absolventen-Zirkel der heutige

Rupprechten-Zirkel!

Es folgten Jahre regen Verbindungslebens und

stetig steigender Mitgliederzahlen. Kein Stiftungsfest von

befreundeten Verbindungen im Süddeutschen Raum, an dem nicht

eine Abordnung Rupprechtias ihre Trinkfestigkeit unter Beweis

gestellt hätte.

Am 12.04.1933 fand ein Konvent statt, der sich

mit der geänderten politischen Lage in Deutschland befaßte. Es

gab nun einen "Großdeutschen Absolventenring", einen

"Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund". Die

Eingliederung der farbentragenden Verbindungen in die

nationalsozialistische Bewegung war vollzogen. Dieser Schritt

war, wenn auch noch unerkannt, der Anfang vom Ende des

Verbindungswesens.

1935 folgte ein Erlaß des

Reichsjugendführers, wonach es Mitglieder der HJ verboten war,

einer farbentragenden Verbindung anzugehören.

So war denn der einzige Tagesordnungspunkt des

Gerneralkonvents vom 23. Oktober 1935: "Auflösung der

Rupprechtia".

Schwer muß gerungen worden sein, bis lange nach Mitternacht die

Auflösung des Bundes beschlossen wurde.

Allerdings wollte man sich nicht völlig trennen. Als

"Vereinigung ehemaliger Angehöriger der

Rupprecht-Oberrealschule" sollten weiterhin Treffen

stattfinden. Ohne Band und Mütze, ohne Kneipen und sonstige

Couleur-Veranstaltungen.

Mit dem Entschluß der Auflösung war man der

Zeit nur wenige Monate voraus, denn bereits an Pfingsten 1936

ordnete die NSDAP die Auflösung aller farbentragenden

Verbindungen an. Die Partei wollte keine anderen Gruppen neben

sich dulden.

Aus der ehemals äußerst aktiven Verbindung

wurde ein Kegelclub, "nicht einmal ein besserer, aber ein

sehr lustiger", wie die Chronik vermerkt.

Auflösung der Rupprechtia

Am 1. September 1939 begann der 2. Weltkrieg,

die meisten Rupprechten wurden sofort eingezogen, noch mehr

schrumpfte das Häuflein zusammen. Am 16. Juli 1941 waren es

ganze 9 Bundesbrüder, die im geheimen der Gründung vor 25

Jahren gedachten. In den folgenden Jahren waren es meist nur 3

oder 4 Rupprechten, die sich im "Bürgerstüberl"

zusammenfanden, um zu bereden, wer ausgebombt, wer gefallen war.

1945 waren es 13 Rupprechten, die aus dem mörderischsten aller

Kriege nicht zurückgekommen waren.

In den Nachkriegsjahren kehrten immer mehr Rupprechten aus

Gefangenschaft heim, verlegten ihren Wohnsitz zurück nach

München. Und nun zeigte sich, was eine in 30 Jahren gewachsene

Freundschaft wert war. Die Art und Weise, wie man sich

gegenseitig mit Kleidung, Essen, Unterkunft, kostenloser

Zahnreparatur half, ist für uns heute wohl gar nicht mehr

vorstellbar. An einem Novemberabend 1948 saßen 26 hohlwangige

Rupprechten bei dünnem Bier zusammen, als einer den Vorschlag

machte, doch wieder einmal ein Studentenlied zu singen. Der

Erfolg des Cantus "Denkst Du daran, Genosse froher

Stunden" war durchschlagend, man beschloß spontan eine

Weihnachtsfreier abzuhalten.

Ein neuer Anfang für Rupprechtia!

Man traf sich wieder im monatlichen Rhythmus,

veranstaltete Faschingsbälle, beging das 33. Stiftungsfest.

Das große Problem war die Frage des Nachwuchses. Eine Lösung

zeichnete sich ab, als man beschloß, in Form einer

"Studiengenossenschaft Rupprechtia" weiterzumachen, mit

der Zielsetzung, "die während der Schulzeit begründeten

Freundschaften über die Schule hinaus zu pflegen mit der

Verpflichtung, Schule und Schüler in geeigneter Weise zu

fördern und zu unterstützen".

Damit war der Weg zur Aufnahme von Beziehungen zur

Rupprecht-Schule geebnet, und man fand in Oberstudiendirektor Dr.

Habisreutinger und in Studienrat Dr. Rauch große Hilfe.

Obwohl man beschlossen hatte, nicht zur Form

der Korporation zurückzukehren, wurde doch vereinbart, bei

Stiftungsfesten zur Erinnerung an frühere Zeiten das dreifarbige

Band zu tragen.

1952 veranstaltete die

"Studiengenossenschaft Rupprechtia" erstmals das

"Schülerjahrestreffen ehemaliger Rupprechtschüler"

das seitdem jedes Jahr stattfindet, immer noch organisiert* von

der gleichen Vereinigung, die inzwischen wieder "Münchner

Verbindung Rupprechtia" heißt, Band und Mütze trägt und

zur Form der farbentragenden Verbindung zurückgekehrt ist. Das

Kneipheim ist mittlerweile im "Ewigen Licht" in der Wälsungenstraße

1 (Nähe Steubenplatz).

* Die Organisation des Schülerjahrestreffens wurde mittlerweile den "Freunden des Rupprecht-Gymnasiums" übergeben,

bei denen die M.V. Rupprechtria auch weiterhin mitwirkt.

So hat sich der Kreis geschlossen.

Und das einzige Problem ist der Nachwuchs. Viele Schüler, die

die Schule verlassen, wissen gar nicht, daß es eine

"Münchner Verbindung Rupprechtia" gibt.

Das ändert aber nichts daran, daß sich die

Rupprechten ihrer alten Penne immer noch verpflichtet fühlen, ob

es nun um ein neues Mikroskop für den Biologieunterricht geht,

um einen Zuschuß fürs Landheim oder um anderwertige finanzielle

Unterstützungen (Theatergruppe, Chor usw.).

An den Schluß dieses Rückblicks möchte ich

einen Satz aus der Festrede stellen, die Prof. Dr. Krampf von der

Rupprecht-Oberrealschule bei einem Rupprechtia-Abend im Jahre

1934 hielt: "Es ist ausschließlich der "Münchner

Verbindung Rupprechtia" vorbehalten, die austretenden

Schüler in ihren Reihen zu sammeln.

Nur engste Zusammenarbeit zwischen Schule, Korporation und

Landheimverein können gedeihlich für die Zukunft sein."

Dem wäre nichts hinzuzufügen, außer meiner

Hoffnung, daß es eines Tages wieder so sein möge.

Vivat, crescat, floreat, Rupprechtia!

Giselher Kadmer

M.V. Rupprechtia

© M.V. Rupprechtia